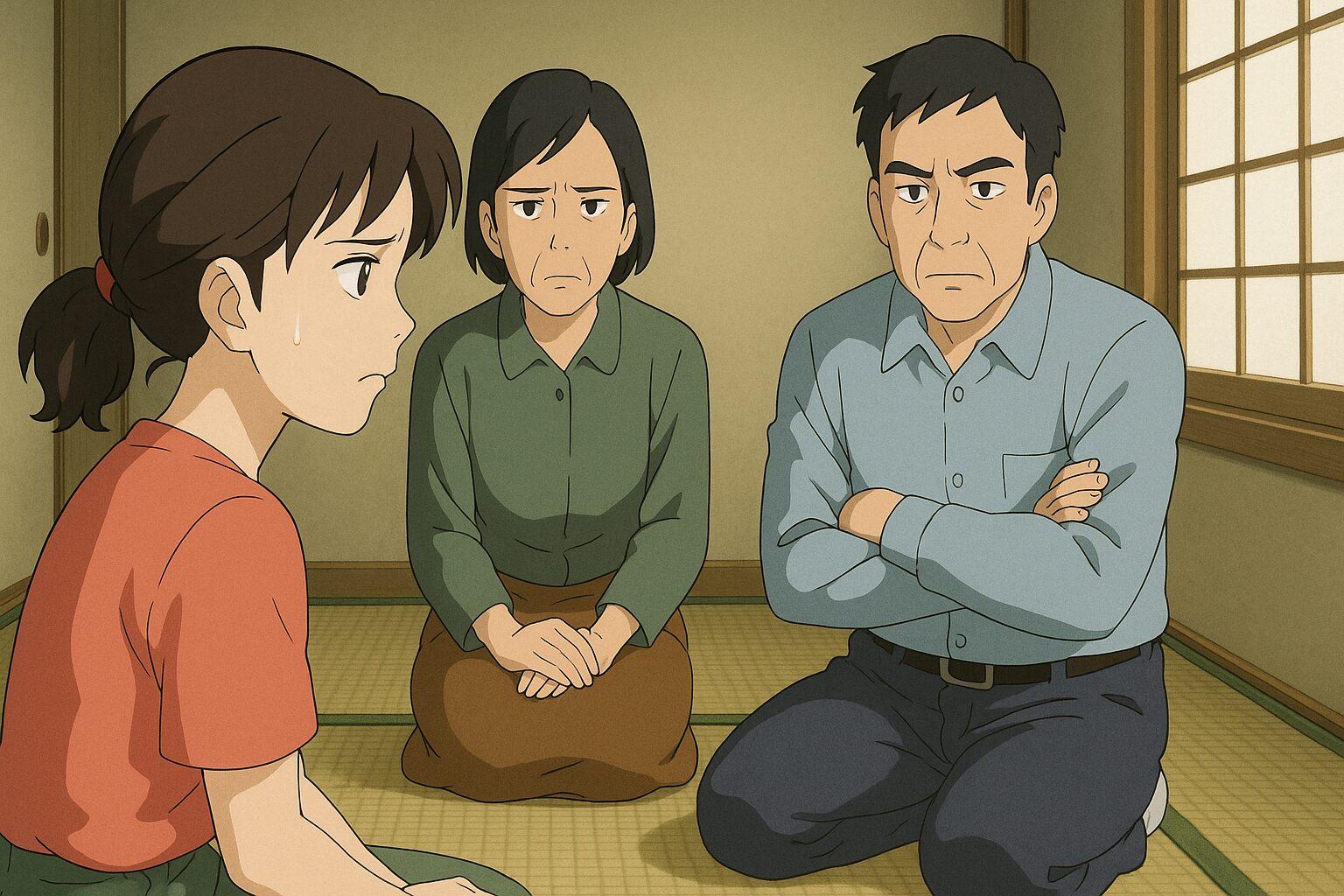

一人娘の結婚に父親が反対する理由は、単に「気に入らないから」といった単純なものではありません。親子間の愛情と期待、そして将来への不安が絡み合う複雑な問題です。

一人娘の結婚には、父親ならではの感情や立場が深く関係しています。特に、娘の幸せを願う気持ちと、「もう守ってあげられない」という寂しさが交差していることが多いです。さらに可愛いという感情が強いほど、その葛藤は深まります。

また、娘の結婚反対理由には、相手への不安だけでなく寂しいと感じる親の心理や、結婚が家族関係に与える影響も無視できません。母親も同様に娘の結婚に反対する母親として、独自の視点で不安を抱えるケースがあります。

一人娘は結婚できないといった声が出る背景には、親の過干渉や価値観の押し付けが影響していることもありますし、一人っ子の結婚率といった疑問も、家庭環境の影響を見直すきっかけになります。

この記事では、娘の結婚に反対したい、あるいは理解したいという方にとって、冷静に考えるヒントになる内容をお届けします。

- 父親が一人娘の結婚に反対する感情的な背景

- 寂しさや責任感が父親の反対につながる理由

- 親の愛情が反対という形で表れる心理構造

- 母親や家庭環境も結婚反対に影響する要素

一人娘の結婚に父親が反対する理由とは

【この章の項目】

■一人娘の結婚を寂しいと感じる心理

■一人娘が可愛いという感情が影響

■一人娘の結婚!父親の複雑な心境

■娘の結婚に反対する母親の本音とは

■親が結婚を反対する確率は?

一人娘の結婚を寂しいと感じる心理

親が一人娘の結婚に寂しさを感じるのは、ごく自然な感情です。子どもが独立する喜びを感じながらも、同時に“家を離れてしまう”という現実に、心の準備が追いつかないことがあるからです。

特に一人娘の場合、兄弟姉妹がいないため、親の関心や愛情が一人に集中しやすくなります。そのため、長年の生活の中心が娘だったという家庭も少なくありません。これまで一緒に過ごしてきた時間が長ければ長いほど、娘の不在によって生活にぽっかりと穴が空いたような気持ちになってしまいます。

また、「親としての役目が終わるのではないか」という無意識の不安も、寂しさの一因です。日々の会話や小さな頼られごとなど、親としての存在価値を感じる瞬間が減ることに対して、心理的な空白を感じてしまうのです。

このように、娘の人生を応援したい気持ちと、自分の生活から大切な存在がいなくなる喪失感が交差し、「寂しい」という感情が生まれます。

一人娘が可愛いという感情が影響

一人娘が結婚する際に、親が反対したり複雑な気持ちを抱いたりする背景には、「一人娘が可愛い」という強い感情が関係しています。

一人娘という存在は、親にとって唯一の子どもであり、特別な存在になりやすいものです。日常の会話や行動ひとつひとつが愛おしく、かけがえのない存在として成長を見守ってきた分、「手放す」ことに強い抵抗を感じやすくなります。

また、親が「可愛い娘が幸せになれる相手かどうか」を無意識にジャッジしてしまう傾向も見られます。どんなに良い相手であっても、親の基準に少しでも合わないと、「本当に大丈夫なのか」と不安を抱くことがあります。

この「可愛さ」という感情が、理性的な判断よりも強く働いてしまうと、つい感情的になったり、結婚そのものに対して疑念を抱いたりしてしまうことがあります。結果として、親子の対話がすれ違いがちになるため、冷静なコミュニケーションがより重要になってきます。

一人娘の結婚!父親の複雑な心境

一人娘の結婚に対する父親の気持ちは、母親とは少し違った角度から複雑になりやすいものです。表面上は冷静を装っていても、内心では強い葛藤を抱えている父親も多くいます。

まず、長年“守るべき存在”として娘を育ててきた父親にとって、「娘を他の男性に託す」という行為自体が感情的なハードルになり得ます。特に、相手の男性を完全には信用しきれない場合や、経済面・人柄に少しでも不安がある場合、納得しづらくなることがあります。

また、「家族内での役割が変わる」という意識も影響します。娘との関係が今後どう変化するのか、結婚後も父親としてどう関わるべきなのか、という迷いも生まれやすくなります。これは「自分の居場所がなくなるのでは」といった心理的な不安と結びついていることもあります。

さらに、世代間の価値観の違いも感情の複雑さに拍車をかけます。娘が選んだ結婚相手や結婚の進め方に対して「自分の時代とは違う」と感じる場面では、理解しようとする努力と感情のズレが交差し、戸惑いにつながります。

このように、父親は“寂しさ”や“責任感”、そして“価値観のズレ”という複数の要素の中で気持ちを整理しようとしながらも、簡単には割り切れない心境を抱えることがあります。

娘の結婚に反対する母親の本音とは

娘の結婚に反対する母親の気持ちは、感情と現実が複雑に絡み合ったものです。表面上は「相手が気に入らない」と見えるケースでも、背景にはもっと深い“親心”が隠れていることが多いです。

まず大きいのは、娘がこれまで築いてきた家庭から離れ、自分の知らない新しい家庭を築くことへの不安です。特に母親は、娘と近い関係性であることが多く、生活スタイルや価値観の共有も深いことから、「その関係が変わってしまうのでは」と恐れる気持ちが生まれます。

また、相手の人柄や職業、家庭環境に対して「本当に娘を幸せにできるのか」と心配になることもあります。これは必ずしも相手に問題があるというわけではなく、「親から見た理想の相手像」と照らし合わせてしまう傾向が影響していることが多いです。

さらに、「自分が老後に頼れる存在がいなくなるのではないか」という将来への不安を抱える母親もいます。娘の存在が日常生活の支えになっていた場合、それが急に失われることへの戸惑いも、反対の感情として現れることがあります。

このように、母親が娘の結婚に反対する背景には、単なるわがままではなく、愛情や心配、将来の孤独への恐れといった複雑な感情が重なっているのです。

親が結婚を反対する確率は?

一般的に、親が子どもの結婚に反対する確率は、ある程度の数値としてデータでも示されています。たとえば、ある調査では「親が子どもの交際・結婚に反対したことがある」と答えた人が、全体の3割近くにのぼる結果も報告されています。

ただし、この数字は一概に「3人に1人は反対される」と断言できるものではありません。反対の背景や理由は家庭によって異なり、必ずしも激しく反対するケースばかりではないためです。

親が反対する傾向が強くなる場面としては、「交際期間が極端に短い」「相手の職業や経済力に不安がある」「文化や宗教、家庭環境の違いが大きい」などが挙げられます。また、一人娘や一人っ子の場合は、親の期待や依存度が高まりやすく、反対に至る可能性が高まる傾向があります。

一方で、相手の人柄や2人の関係性が誠実で、信頼関係が築けていると判断されれば、当初は反対していた親も次第に理解を示すことが多いです。

つまり、親が結婚に反対する確率はゼロではないものの、対話と理解を積み重ねることで、状況が好転する可能性は十分にあるということです。

一人娘の結婚で父親が反対する理由と対処法

【この章の項目】

■一人娘の結婚!反対が起こる背景

■娘の結婚!反対理由で多いもの

■一人娘が結婚できないは本当?

■一人っ子の結婚率は?最新データから

■親が反対する結婚の離婚率は?

■一人娘の結婚式に父親が抱える葛藤

一人娘の結婚!反対が起こる背景

一人娘の結婚に対して反対が起こる背景には、親の強い愛情と将来への不安が密接に関係しています。特に父親にとって一人娘は「かけがえのない存在」であり、娘が他の家庭に入ることで「家族のかたちが変わる」ことに強い戸惑いを感じやすくなります。

さらに、一人娘であることから、親の老後を支えてくれる存在が他にいないという現実も影響します。「自分たちの面倒を誰が見るのか」という不安が、無意識のうちに結婚への抵抗感につながることも少なくありません。

こうした背景には、理屈ではなく“感情”が大きく関わっているため、話し合いだけではすぐに解決しにくいという特徴もあります。そのため、反対されている側も「なぜこんなに反対されるのか」と戸惑うことがあるのです。

特に、親子関係が密である家庭ほど、このような感情的なすれ違いが起きやすくなります。一人娘という立場が、親子の絆をより強くする反面、結婚に対して過剰な反応を引き出してしまうこともあるのです。

娘の結婚!反対理由で多いもの

娘の結婚に反対する理由で多いのは、相手の「人柄」「経済力」「職業」など、現実的な判断に基づく不安です。これらは「娘を本当に幸せにできるのか」を親なりに考えたうえで出てくる感情であり、愛情の裏返しとも言えます。

中でも経済力に関する不安は根強く、「安定した仕事に就いていない」「将来性が見えにくい」といった理由が挙げられることがよくあります。また、相手の家族構成や育った環境に違和感を覚え、反対につながるケースも少なくありません。

さらに、親が抱える固定観念も反対理由として影響します。例えば「結婚は○歳までに」「相手は○○大学卒であるべき」など、価値観のズレが生まれることで衝突が起きやすくなります。

ただし、こうした反対はあくまで“心配”から来るものであり、相手との関係性や時間の経過によって、次第に解消されることも多いです。だからこそ、感情だけでぶつかるのではなく、丁寧に話し合う姿勢が大切です。

一人娘が結婚できないは本当?

「一人娘は結婚できない」といったイメージは、実際には誤解であることが多いです。現代において一人娘かどうかは、結婚できるかどうかに直接的な影響を与える要素ではありません。

このような誤解が生まれる背景には、親の依存や過干渉が関係している場合があります。特に一人娘は親からの期待が集中しやすく、無意識のうちに「親を置いていけない」と感じてしまうことがあります。その結果、結婚のタイミングを逃すケースがあるのです。

また、親が相手に対して過度に厳しい基準を設けることで、交際や結婚に踏み切れないという状況もあります。これは娘本人の意志というよりも、家庭環境の影響によるものです。

一方で、適切な距離感を保ち、親子それぞれが自立している家庭では、一人娘であっても問題なく結婚しています。大切なのは、「一人娘だから」と決めつけるのではなく、個々の状況を正しく理解することです。

一人っ子の結婚率は?最新データから

一人っ子の結婚率については、過去には「結婚しにくい」という印象を持たれることもありましたが、近年のデータを見ると必ずしもそうとは言えません。実際、厚生労働省の統計などでは、一人っ子ときょうだいがいる人との間で、結婚率に大きな差があるとは示されていません。

この背景には、現代社会における価値観の多様化があります。昔のように「親の面倒を見るために結婚しない」という風潮は薄れつつあり、親も子もお互いの人生を尊重し合う考え方が広がっているためです。

一方で、一人っ子特有のプレッシャーも無視はできません。親の期待が集中することで、「自分が結婚しても親は大丈夫か」と不安を抱く人もいます。そのため、結婚に対して慎重になるケースは一定数存在します。

このように、結婚率そのものに顕著な差は見られないものの、結婚に至るまでのプロセスには、一人っ子ならではの心理的な要因が関係していることがわかります。

親が反対する結婚の離婚率は?

親に反対された結婚と離婚率の関係については、完全な因果関係を示すデータは多くありません。ただし、一部の調査では「親の反対を押し切って結婚したカップルの方が、離婚に至るリスクがやや高い」という傾向が指摘されています。

これは、結婚後も家族間の関係にわだかまりが残り、夫婦関係にも悪影響を及ぼすことが理由として挙げられます。特に、嫁姑問題や義実家との関係がうまくいかない場合、結婚生活そのものがストレスの連続になってしまうことがあります。

また、親が反対する背景には「相手に問題があると感じた」場合もあるため、それが的中してしまった場合、結果的に離婚へと進んでしまうこともあります。

ただし、すべての親の反対が正しいとは限らず、当事者同士がよく話し合い、お互いの価値観を尊重していれば、反対を乗り越えて良好な夫婦関係を築けるケースも少なくありません。

一人娘の結婚式に父親が抱える葛藤

一人娘の結婚式において、父親が抱える感情は非常に複雑です。晴れの舞台である一方で、「娘を手放す」という現実を突きつけられる瞬間でもあります。

特に、バージンロードを歩く場面では、これまでの思い出が一気によみがえり、感情が高ぶってしまう父親も多いです。喜びと寂しさが入り混じる中で、「もう娘は自分の元には戻らない」と実感するのです。

このような感情は、決してネガティブなものではありません。それだけ娘に対して深い愛情を注いできた証でもあり、父親としての責任を一区切りつける大切な瞬間とも言えます。

とはいえ、感情をうまく表に出せない父親は多く、「黙って送り出すことが正解」と考えてしまう傾向もあります。だからこそ、結婚式という場で少しでも想いを共有できるよう、事前に家族で話す時間を設けることが望ましいでしょう。

一人娘の結婚に父親が反対する理由を多角的に考察

- 一人娘は親の愛情が集中しやすく、手放すことに抵抗を感じやすい

- 長年の関係性が深いほど、結婚による喪失感が大きくなる

- 一人娘が家を出ることで親の生活に空白が生じやすい

- 親としての役割が終わるように感じることがある

- 娘の幸せを願う一方で相手に対する不安がぬぐえない

- 父親は感情を表に出しづらく、葛藤を抱え込みやすい

- 娘を「守るべき存在」として捉えており、手放しにくい

- 相手の人柄や経済力に疑念を持ちやすい

- 家族のかたちが変わることに強い違和感を抱くことがある

- 一人娘への依存や期待が無意識に強くなっていることが多い

- 親世代と子世代の価値観のズレが反対の火種になる

- 母親は関係性の変化や将来の孤独への不安から反対しやすい

- 一人っ子特有のプレッシャーが結婚の障害になることがある

- 親が反対する場合、結婚後の家庭内関係に影響が残ることがある

- 結婚式という節目で父親が感情の整理を迫られる場合がある

以上となります。