一人暮らしを始めたばかりの人や、社会人として自立した生活を送っている人の中には、親との連絡にストレスを感じている人も少なくありません。

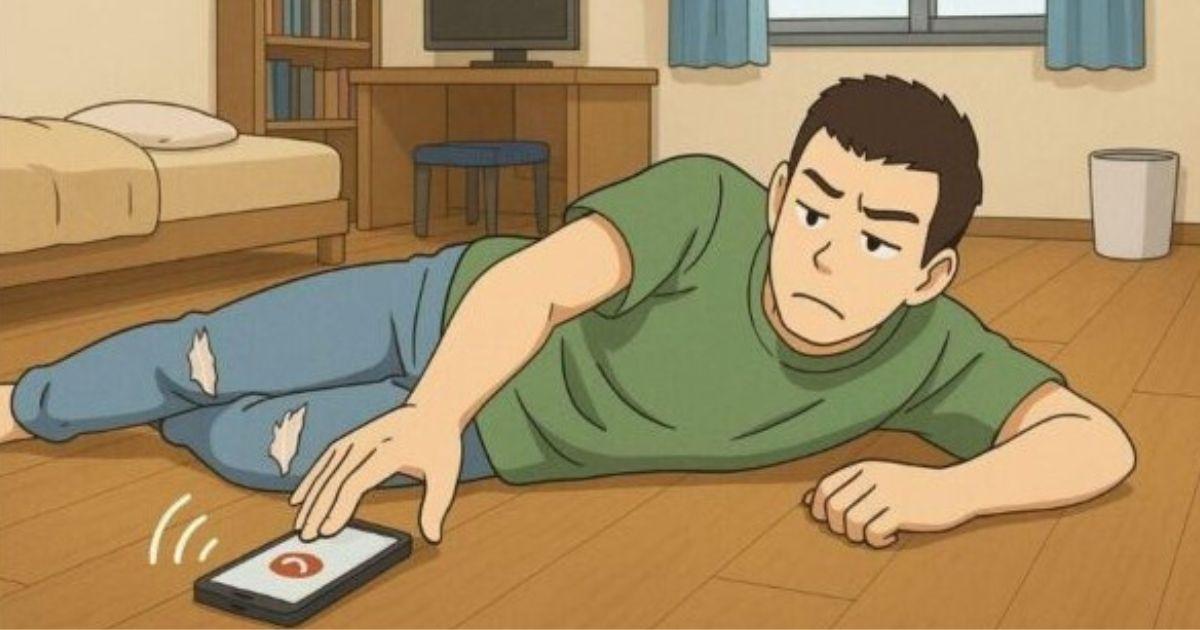

特に、親からのメールやLINEが毎日届いたり、タイミングを考えずに頻繁に連絡が来ると、「めんどくさい」「うざい」と思ってしまうこともあるでしょう。

一人暮らしは自分のペースで生活を築いていく貴重な時間ですが、親の連絡頻度が多すぎると、その自由が妨げられているように感じることもあります。

親が突然家に来る、何度も連絡してくる、こちらから連絡しないと不安がられるなど、さまざまな場面で戸惑いを覚える人も多いはずです。

また、親の側にも「一人暮らしに反対したい」「心配で仕方がない」「離れて暮らすのがさみしい」といった気持ちがあり、それが過干渉につながっているケースもあります。

さらに、親との関係性によっては、「危ない親の4タイプ」と言われるような支配的・依存的な特徴を持っていることもあり、無意識のうちに子ども側に精神的な負担をかけていることもあります。

このような背景のもと、本記事では一人暮らしをする娘や息子が、親との連絡頻度に悩んだときにどう向き合えばいいのかを解説していきます。

親に連絡したくないときの気持ち、適切な距離感の取り方、連絡のタイミングや内容に関するストレスの軽減法などをわかりやすく紹介します。

親子間の摩擦を避けながら、自分らしい一人暮らしを実現するためのヒントになれば幸いです。

■親からの過剰な連絡がストレスになる理由

■社会人と親との連絡頻度のギャップ

■親に連絡したくないときの気持ちの整理法

■一人暮らしで親と適度な距離を保つ方法

一人暮らしで親の連絡がうざいと感じる理由

【この章の項目】

■一人暮らしで親の連絡が毎日くる悩み

■親からのメールやLINEがめんどくさい理

由

■社会人の一人暮らしと親の連絡頻度の違

い

■親に連絡したくないときの気持ちとは

■一人暮らしの娘や息子と親の理想の連絡

頻度

一人暮らしで親の連絡が毎日くる悩み

一人暮らしを始めたばかりの人が直面しやすいのが、親からの毎日の連絡です。

たとえ親心からのものであっても、頻度が多すぎると精神的に負担を感じる人も少なくありません。

まず、一人暮らしは自立の第一歩として自分の生活を自分で管理する機会です。

しかし、毎日のように親から連絡が来ると、自分の時間や気持ちが親に縛られているように感じてしまうことがあります。

特に、朝から晩まで仕事や学業に追われている人にとって、返信のプレッシャーはストレスの原因にもなります。

例えば「今日は何を食べた?」「ちゃんと寝てる?」といった一見些細な内容でも、それが毎日続くと束縛のように感じてしまうことがあります。

自分の意思で生活しているはずなのに、常に報告義務を課されているような感覚に陥るのです。

このような場合は、あらかじめ連絡頻度について親と話し合うことが大切です。

週に一度など、互いに納得できる頻度を決めておくことで、親子関係を壊さずに距離感を保てるようになります。

親からのメールやLINEがめんどくさい理由

親からのメールやLINEが「めんどくさい」と感じる理由はいくつかありますが、主な原因はタイミングと内容の問題です。

まず、親は子どもの生活リズムを把握していないことが多く、仕事中や深夜に連絡が来ることがあります。

これが繰り返されると、「今はやめてほしい」と思ってしまうのも自然な反応です。

通知音が鳴るたびに集中力が途切れたり、返信を急かされているような気持ちになると、気疲れしてしまいます。

また、内容が一方的だったり、返事に困るものだったりする場合も厄介です。

例えば「〇〇ちゃんの家ではどうしてる?」「そろそろ帰省してくれる?」など、答えにくい話題が突然送られてくると、対応に時間を取られたり気分が重くなったりします。

こうしたやり取りが積み重なると、次第に「またか」と思ってしまい、開封すら後回しにしたくなるのです。

対応の工夫として、あらかじめ「平日は忙しいから週末に返すね」と伝えておくことで、過度なやりとりを防げるようになります。

社会人の一人暮らしと親の連絡頻度の違い

社会人になると、親との連絡頻度に対する考え方が大きく変わることがあります。

学生の頃と比べて、自分の生活が仕事中心になり、自由な時間が限られるからです。

特に平日は仕事に追われるため、親からの連絡に即座に対応できる時間や気力がないケースが多くなります。

これに対し、親はこれまでのペースを変えずに頻繁に連絡してくることが多いため、気持ちのズレが生じがちです。

例えば学生時代は「今日は講義が早く終わったよ」と日常的な報告をしていた人でも、社会人になると「帰宅したらもう疲れていて返信できない」という状況が普通になります。

このような生活の変化に親が気づいていないと、「なんで返信が遅いの?」という誤解につながることもあります。

そこで重要なのは、環境の変化をしっかり親に伝えることです。「仕事中は連絡を見られない」「休日にゆっくり話したい」と説明すれば、親も理解を示しやすくなります。

連絡のペースを見直すことで、ストレスを減らしつつ親子関係も保ちやすくなります。

親に連絡したくないときの気持ちとは

親に連絡したくないと感じるとき、その背景にはさまざまな心理状態があります。

多くの場合、自立心の芽生えや自分の時間を守りたいという思いが関係しています。

一人暮らしをしていると、自分のペースで生活できる自由さがあります。

しかし、親からの連絡が頻繁だったり、期待される連絡のタイミングがプレッシャーに感じられると、「面倒だな」「今は距離を置きたい」といった気持ちが自然と湧いてくるものです。

たとえば、忙しい仕事の後に「今日は何してた?」というLINEが来ても、すぐに返信する余裕がないことがあります。

それでも返信しなければという義務感に駆られると、連絡そのものがストレス源になります。

また、親が心配しすぎるタイプだと、ちょっとしたことでも詮索されているように感じ、心を閉ざしてしまうきっかけにもなります。

このような気持ちを抱えたときは、無理に連絡を続けるよりも、自分の今の状況や気持ちを一度冷静に整理し、それを親に丁寧に伝えることが大切です。

うまく伝えれば、過剰な連絡を減らすことができ、互いにストレスの少ない関係を築けるようになります。

一人暮らしの娘や息子と親の理想の連絡頻度

一人暮らしをする子どもと親との理想的な連絡頻度は、家庭や関係性によって異なりますが、基本的には「お互いが負担に感じない頻度」が理想です。

例えば、親は子どもの安否が気になって毎日でも連絡を取りたいと考えることがあります。

しかし、子ども側は仕事やプライベートで忙しく、毎日返信することが難しい場合も多くあります。

このようなすれ違いが続くと、お互いに不満や疲れがたまりがちです。

一般的には「週に1回程度」が適度とされることが多く、何かあればその都度連絡を取り合うくらいの距離感が、関係を良好に保つうえで有効です。

特に社会人になったばかりの頃は生活が激変するため、それに合わせて連絡の頻度も見直すことが必要です。

一方で、親子関係がフランクで、日々の会話がストレスにならない場合は、もっと頻繁でも問題ありません。

重要なのは、一方的なペースではなく、お互いの都合や気持ちを尊重した頻度であることです。

事前に「このくらいの頻度で連絡しよう」とすり合わせておくことで、余計なストレスを避け、自然なかたちで親子のコミュニケーションを続けられるようになります。

一人暮らしで親の連絡がうざいときの対処法

【この章の項目】

■一人暮らしで親の連絡がうざいときの対

処法

■一人暮らし中に親が来るのがストレスな

時

■親に言うタイミングを考えるコツ

■一人暮らし!親が反対・心配・さみしい

理由

■危ない親の4タイプとは?見極めポイント

■親が過干渉だと子供に及ぼす影響とは

■一人暮らしで親とほどよい距離を取る方

法

一人暮らし中に親が来るのがストレスな時

一人暮らし中に親が突然訪ねてくると、ストレスを感じる人は少なくありません。

それは、せっかく自分のペースで築いてきた生活リズムが乱される感覚に近いものがあります。

たとえば、休日にゆっくり休もうとしていたタイミングで親が訪問し、「部屋が散らかっている」「生活が心配」といった指摘をされると、自分の生活が否定されたように感じることもあります。

また、親にとっては好意的なつもりでも、本人にとっては干渉に感じられる場面も多く、思わず距離を取りたくなるものです。

このようなストレスを避けるには、「事前に来訪の予定を知らせてほしい」と伝えておくことが大切です。

また、来る頻度や時間帯についても、お互いに無理のないルールを決めておくことで、余計な衝突を防ぐことができます。

自立したいという気持ちがあるからこそ、親の訪問に対して過敏になってしまうのは自然なことです。

だからこそ、感情的にならず冷静に自分の希望を伝える姿勢が求められます。

親に言うタイミングを考えるコツ

親に何かを伝えたいとき、その「タイミング」を間違えると、話がうまく伝わらなかったり、思わぬ誤解を招くことがあります。

特に一人暮らしを始める際や、生活に関する大切なことを話す場合は、タイミングを工夫することが重要です。

まず、親の機嫌や体調、忙しさなどを見て、比較的落ち着いている時間帯を選ぶことが第一歩です。

たとえば、夕飯後のゆったりした時間や、休日の午前中など、余裕がありそうなときを見計らうとよいでしょう。

次に、いきなり本題に入らず、日常的な会話から自然に話題をつなげていくことで、相手に心の準備をさせることができます。

いきなり「一人暮らししたい」と切り出すよりも、「最近、自分の時間をもっと大切にしたいと思っていて…」などと前置きすると、親も受け止めやすくなります。

最後に、タイミングだけでなく「伝え方」も大切です。相手を責めるような言い方ではなく、自分の気持ちや考えを丁寧に共有することで、親も納得しやすくなります。言いたいことがあるときこそ、焦らず慎重に言葉を選ぶことが信頼関係を保つ鍵です。

一人暮らし!親が反対・心配・さみしい理由

一人暮らしを始めようとすると、親が反対したり、過剰に心配したりするのはよくあることです。

背景には、親なりの不安や感情があるため、頭ごなしに否定するのではなく、その理由を理解することが大切です。

まず、反対する親の多くは、「子どもが一人で生活して大丈夫なのか」といった生活面の不安を抱えています。

家事や金銭管理、健康面など、自分が見守れない環境に置かれることに対する不安が、反対という形で表れます。

また、「心配」には、事故や犯罪といった外的なリスクを考える気持ちも含まれます。特に初めての一人暮らしの場合、子どもの身を案じるのは親として自然な反応です。

一方、「さみしい」という気持ちは、子どもとの物理的な距離が生まれることで、日々の会話や存在感が減ることへの寂しさからくるものです。

これまで当たり前に一緒にいた存在が、突然いなくなると心にぽっかり穴があくように感じるのです。

このように、親の反対や心配には愛情が隠れていることが多いため、まずは親の気持ちに寄り添い、そのうえで自分の意思を丁寧に伝えることが、円満な一人暮らしへの第一歩となります。

危ない親の4タイプとは?見極めポイント

親との関係がストレスの原因になるとき、注意したいのが「危ない親」の特徴です。

過干渉や支配的な言動が日常的になっていると、子ども側は自分でも気づかないうちに心身に負担を抱えることがあります。

まず1つ目は「支配型の親」です。子どもの行動をすべて管理したがり、進路や交友関係、生活全般にまで細かく口を出します。

本人に悪気はなくても、子どもは自己決定権を奪われやすくなります。

2つ目は「被害者ぶる親」。自分の苦労や犠牲を強調し、子どもに罪悪感を植え付けるタイプです。

「あんたのために我慢してきたのに」などと言われることが多く、自己主張しづらくなってしまいます。

3つ目は「依存型の親」で、子どもを精神的な支えにしようとするケースです。

たとえば、寂しさを解消するために毎日連絡してきたり、子どもの一人暮らしを極端に嫌がったりします。

4つ目は「感情の起伏が激しい親」。突然怒ったり泣いたりするなど、安定しない態度が続くと、子どもは常に顔色をうかがいながら生活するようになります。

こうした特徴が見られる場合は、「普通の親子関係」とは異なる可能性を疑いましょう。

少しでも違和感を覚えたら、自分の気持ちを客観的に見直すことが大切です。

親が過干渉だと子供に及ぼす影響とは

親の愛情が過剰になると、「過干渉」になります。これは子どもの自主性を奪い、長期的には心理的な悪影響を及ぼす可能性があります。

過干渉な親は、子どもが何をするにも先回りして指示したり、失敗を未然に防ごうと過保護になりがちです。

すると、子どもは自分で考えて行動する力が育ちにくくなります。

また、何かを決めるときにも「親の顔色をうかがう」クセがつき、自己肯定感が低くなる傾向があります。

実際、成人しても「自分で決めるのが怖い」「人に依存しがち」といった悩みを持つ人は、子どもの頃に過干渉な家庭環境で育ったケースが少なくありません。

さらに、親からの期待に応えようと無理を重ね、メンタルの不調をきたすこともあります。

このような関係は、お互いにとって健全とは言えません。まずは過干渉に気づき、親との関係性を見直すことが、よりよい人生を築く第一歩となります。

一人暮らしで親とほどよい距離を取る方法

一人暮らしを始めたからといって、親との関係を完全に断つ必要はありません。

しかし、心地よい距離感を保つことは、自立した生活を送る上で非常に重要です。

まず実践したいのが「連絡のルールを決める」ことです。

たとえば「週1回だけ電話する」「急ぎの用事以外はLINEで」といった具体的な取り決めがあると、双方にとってストレスが減ります。

次に、「感謝は伝えるけれど干渉には線を引く」ことも大切です。

親からアドバイスや意見をもらった際、すべてに従う必要はありません。

「ありがとう、でも今回は自分で決めたい」と伝えるだけでも、自分の意思を尊重してもらいやすくなります。

また、頻繁に実家に帰りすぎると、精神的な独立が遅れる場合もあります。

物理的な距離を保ちつつ、必要なときだけサポートを受けることで、無理のない関係を築くことができます。

このようにして、親とのつながりを大切にしながらも、適度な距離を保つ工夫をすることで、お互いにとって心地よい関係が実現できます。

一人暮らしで親の連絡がうざいと感じる理由と対処法~まとめ~

- 毎日の連絡が義務のように感じて精神的に負担になる

- 食事や睡眠の確認が頻繁だと束縛されているように感じる

- 親の連絡が生活リズムを無視して送られてくることが多い

- 返信のプレッシャーが日常のストレスを増やす原因になる

- 一方的な内容や返しに困る連絡が続くと気疲れしやすい

- 仕事や学業で余裕がないときの連絡は対応が難しい

- 学生と社会人では連絡の優先度や負担感が大きく異なる

- 自立心が芽生える中で親からの干渉が煩わしく感じられる

- 過干渉な親は自分の考えや行動の自由を奪いやすい

- 突然の訪問は生活のペースを乱される原因になる

- 連絡のルールを決めることで親との摩擦を減らせる

- 理想の連絡頻度は親子で話し合って決めるのがよい

- 単純な「寂しさ」や「心配」も過度なら負担になる

- タイミングや伝え方を工夫すれば親も納得しやすい

- 程よい距離感を保つことが健全な親子関係の鍵になる

以上となります。